CO2-Zertifikate sind handelbare Berechtigungen zum Ausstoß von Treibhausgasen. Ein CO2-Zertifikat erlaubt die Emission von einer Tonne CO2-Äquivalent. Der Handel mit diesen Zertifikaten soll Unternehmen dazu motivieren, ihre Emissionen zu reduzieren und in klimafreundliche Technologien zu investieren. Erfahren Sie, wie der CO2-Zertifikathandel funktioniert, welche Rolle Deutschland und die EU spielen und wie Unternehmen wie Kluthe durch nachhaltige Produkte und Klimaprojekte zum Klimaschutz beitragen.

Was ist ein CO2-Zertifikat? Grundlagen des Emissionshandels

Ein CO2-Zertifikat (auch Emissionszertifikat oder Emissionsberechtigung genannt) ist eine handelbare Erlaubnis, eine bestimmte Menge an Treibhausgasen in die Atmosphäre freizusetzen. In der Regel berechtigt ein Zertifikat zum Ausstoß von einer Tonne CO2-Äquivalent – einer Maßeinheit, die verschiedene Treibhausgase wie Methan oder Lachgas in ihrer Klimawirkung mit Kohlendioxid vergleichbar macht.

Das System basiert auf dem “Cap-and-Trade”-Prinzip: Die Politik legt eine Obergrenze (Cap) für die Gesamtmenge an Emissionen fest, die in einem bestimmten Zeitraum ausgestoßen werden darf. Diese Gesamtmenge wird in Form von Zertifikaten ausgegeben, die Unternehmen erwerben müssen. Anschließend können die Unternehmen diese Zertifikate untereinander handeln (Trade). Wer seine Emissionen senkt, kann überschüssige Zertifikate verkaufen; wer mehr emittiert, muss zusätzliche Zertifikate kaufen.

Der CO2-Zertifikathandel beruht auf Beschlüssen der Vereinten Nationen, die 1997 im Kyoto-Protokoll festgehalten und laufend weiterentwickelt wurden. Ziel ist, den Klimawandel durch die Verringerung von Treibhausgas-Emissionen zu stoppen. Daraufhin dürfen seit 2005 bestimmte Unternehmen nur noch dann klimaschädliche Gase in die Atmosphäre freisetzen, wenn sie dafür Zertifikate erworben haben.

Wie funktioniert der CO2-Handel? Das Prinzip des Emissionshandels

Der Zertifikathandel greift auf marktwirtschaftliche Prinzipien zurück, um die Verringerung der Emissionen von Kohlenstoffdioxid und anderen Treibhausgasen zu erreichen. Zertifikate, die dazu berechtigen, jeweils eine Tonne dieser Gase in einem vorgegebenen Zeitraum freizusetzen, werden zur Ware. Unternehmen können problemlos wirtschaften wie gewohnt, wenn sie den Preis für diese Ware aufbringen. Sie können die finanziellen Mittel allerdings auch in klimaschonende Technologien investieren und die eingesparten Berechtigungen für CO2-Emissionen verkaufen.

Der Handel läuft in mehreren Schritten ab:

1. Festlegung der Obergrenze: Die Politik bestimmt, wie viele Emissionen insgesamt erlaubt sind. Diese Obergrenze (Cap) wird jährlich reduziert, um langfristig die Klimaziele zu erreichen.

2. Zuteilung der Zertifikate: Die Zertifikate werden teils kostenlos zugeteilt, teils versteigert. In der EU erfolgt die Vergabe zunehmend durch Auktionen, um Anreize für Emissionsreduktionen zu verstärken.

3. Handel am Markt: Unternehmen können ihre Zertifikate an Börsen oder bilateral handeln. Der Preis bildet sich durch Angebot und Nachfrage. Je knapper die Zertifikate, desto höher der Preis – und desto größer der Anreiz, Emissionen zu reduzieren.

4. Berichterstattung und Abgabe: Am Ende jeder Handelsperiode müssen Unternehmen nachweisen, wie viel sie tatsächlich emittiert haben, und entsprechend viele Zertifikate abgeben. Bei Verstößen drohen hohe Strafen.

Da Unternehmen gewinnorientiert arbeiten müssen, um am Markt bestehen zu können, unterliegt die Entscheidung wirtschaftlichen Erwägungen. Darin fließen auch Überlegungen zu den Chancen ein, das Produkt überhaupt absetzen zu können, wenn der Kunde Umweltbewusstsein verlangt. Besteht jedoch das alleinige Unternehmensziel in der absoluten Gewinnmaximierung, hat der Klimaschutz in der Regel das Nachsehen.

CO2-Handel in Deutschland: Das nationale Emissionshandelssystem

In Deutschland läuft der CO2-Zertifikathandel über zwei Systeme: das europäische Emissionshandelssystem (EU-ETS) und das nationale Emissionshandelssystem (nEHS). Im Umweltbundesamt wurde zu diesem Zweck die Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt) geschaffen.

Europäisches System (EU-ETS): Das seit 2005 bestehende EU-ETS erfasst energieintensive Industrien wie Stahl, Zement, Chemie und Energieerzeugung sowie den inneuropäischen Luftverkehr. Es ist das weltweit größte Emissionshandelssystem und umfasst rund 10.000 Anlagen in der EU.

Nationales System (nEHS): Das deutsche nEHS wurde 2021 eingeführt und erfasst die Sektoren Verkehr und Gebäude, die nicht vom EU-ETS abgedeckt werden. Die Pflicht zum Erwerb und zur Abgabe von Zertifikaten sowie zur Berichterstattung über die Emissionen besteht in Deutschland zurzeit für Unternehmen, die vom Gesetz über einen nationalen Zertifikatehandel für Brennstoffemissionen (BEHG) erfasst werden. Das sind die Verkäufer von Benzin, Flugbenzin, Diesel, Heizöl, Flüssiggas oder Erdgas aus fossilen Rohstoffen. Ab 2023 sind auch Kohle und Klärschlamm vom Gesetz betroffen. Zusätzlich greift das Energiesteuergesetz (EnergieStG), das die großen Verbraucher der Energieträger wie Verkehrsbetriebe oder energieintensive Industriezweige zur Berichterstattung verpflichtet.

Die betroffenen Unternehmen richten sich bei der DEHSt ein Konto für den Zertifikathandel ein. Das Deutsche Emissionshandelsregister wacht darüber, wer wie viele Emissionszertifikate besitzt. Das erfolgt über eindeutige Seriennummern, die bei jedem Handel mit einem CO2-Zertifikat übermittelt werden. Wie die entstandenen Emissionen berechnet und wie die Ergebnisse an die DEHSt weitergegeben werden, regelt die Verordnung über die Emissionsberichterstattung nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (EBeV) im Detail. Danach muss in jedem Kalenderjahr eine entsprechende Abrechnung vorgenommen werden.

Politische Hintergründe: EU-Emissionshandel und Klimaziele

Zertifikathandel arbeitet über die politisch herbeigeführte Verknappung der Berechtigungen zum Kohlenstoffdioxid-Ausstoß. So soll der Preis dieser Ware ständig ansteigen. Die Verknappung wird seit 2013 durch eine kontinuierlich sinkende Zertifikat-Obergrenze herbeigeführt. Die Bezeichnung für die Obergrenze lautet Cap. Die Europäische Union bestimmt die Höhe des Caps jährlich neu und verteilt ihn nach festgelegten Regeln an die Mitgliedsstaaten.

Wurde anfangs noch ein Großteil der Emissionszertifikate kostenlos vergeben, erfolgt die Vergabe zunehmend durch Versteigerungen. Mit dem dabei erwirtschafteten Gewinn werden Klimaschutzprojekte finanziert. Ist der Gültigkeitszeitraum für die Emissionszertifikate abgelaufen, weisen die Unternehmen im Rahmen einer Treibhausgasbilanz nach, wie viel tatsächlich emittiert wurde, und müssen die Zertifikate dafür abgeben oder gegebenenfalls Emissionszertifikate nachkaufen.

Die Entwicklung der Klimaziele: Das EU-ETS ist zentrales Instrument zur Erreichung der europäischen Klimaziele. Die EU hat sich verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent gegenüber 1990 zu senken und bis 2050 klimaneutral zu werden. Der Emissionshandel spielt dabei eine Schlüsselrolle: Durch die kontinuierliche Verknappung der Zertifikate werden die Emissionen Jahr für Jahr reduziert – im EU-ETS um 2,2 Prozent jährlich, ab 2024 sogar um 4,3 Prozent.

Vorteile und Nachteile des CO2-Zertifikathandels

Der Emissionshandel ist ein innovatives Klimaschutzinstrument, das sowohl Befürworter als auch Kritiker hat. Eine ausgewogene Betrachtung seiner Vor- und Nachteile ist wichtig für das Verständnis seiner Wirksamkeit.

Vorteile des Zertifikathandels:

Kosteneffizienz: Der größte Vorteil liegt in der ökonomischen Effizienz. Unternehmen, die kostengünstig Emissionen reduzieren können, tun dies zuerst. Teure Maßnahmen werden erst später umgesetzt, wenn die günstigeren Optionen ausgeschöpft sind. So werden die Klimaziele zu den niedrigsten gesamtwirtschaftlichen Kosten erreicht.

Planungssicherheit: Die langfristige Festlegung der Emissionsobergrenze gibt Unternehmen Planungssicherheit für Investitionen in klimafreundliche Technologien. Sie wissen, dass die Zertifikate knapper und damit teurer werden, was langfristige Investitionen in Emissionsreduktion rentabel macht.

Flexibilität: Unternehmen können selbst entscheiden, wie sie ihre Emissionen reduzieren. Ob durch neue Technologien, Prozessoptimierung oder den Zukauf von Zertifikaten – jedes Unternehmen wählt den für sich wirtschaftlichsten Weg.

Innovation: Der steigende CO2-Preis schafft Anreize für Innovationen in klimafreundliche Technologien. Unternehmen, die früh in grüne Technologien investieren, verschaffen sich Wettbewerbsvorteile.

Nachteile und Herausforderungen:

Preisschwankungen: Der Zertifikatpreis unterliegt teils erheblichen Schwankungen, was die Planungssicherheit beeinträchtigen kann. In den Anfangsjahren des EU-ETS führte ein Überangebot an Zertifikaten zu sehr niedrigen Preisen, die kaum Anreize für Emissionsreduktionen boten.

Carbon Leakage: Es besteht das Risiko, dass energieintensive Industrien ihre Produktion in Länder ohne Emissionshandel verlagern. Die Emissionen werden dann nicht reduziert, sondern nur verschoben. Die EU begegnet diesem Problem mit kostenlosen Zuteilungen für betroffene Branchen und plant einen CO2-Grenzausgleichsmechanismus.

Soziale Auswirkungen: Steigende CO2-Preise erhöhen die Kosten für Energie und Kraftstoffe, was insbesondere einkommensschwache Haushalte belastet. Ausgleichsmechanismen wie Klimagelder sind daher wichtig für die soziale Akzeptanz.

Komplexität: Das System ist komplex und erfordert aufwändige Überwachung und Berichterstattung. Kleinere Unternehmen können durch den bürokratischen Aufwand überfordert werden.

Freiwilliger CO2-Ausgleich und Klimaprojekte

Neben dem verpflichtenden Zertifikathandel hat sich ein Markt zur freiwilligen Kompensation von Treibhausgasemissionen entwickelt. Unternehmen und Privatpersonen können hier Emissionen ausgleichen, die nicht vom verpflichtenden Emissionshandel erfasst werden.

Unterschied zwischen verpflichtendem und freiwilligem Handel: Während der verpflichtende Emissionshandel gesetzlich vorgeschrieben ist und nur bestimmte Sektoren betrifft, steht der freiwillige Markt allen offen. Die Zertifikate stammen aus Klimaschutzprojekten weltweit, die nachweislich Emissionen reduzieren oder CO2 aus der Atmosphäre entfernen.

Qualitätsstandards: Durch die freiwillige Kompensation von Treibhausgasen sollen zusätzliche Klimaprojekte realisiert werden, mit denen Emissionen nachweisbar reduziert werden. Das stellen Standards sicher, die auf dem Clean Development Mechanism (CDM) der Vereinten Nationen für internationale Klimaschutzprojekte aufbauen. Dieser Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung legt Kriterien fest, nach denen CO2-Zertifikate für Investitionen in Klimaschutzprojekte vergeben werden können. Wichtige Standards sind:

– Verified Carbon Standard (VCS): Einer der weltweit am weitesten verbreiteten Standards

– Gold Standard: Berücksichtigt neben Klimaschutz auch nachhaltige Entwicklung

– Plan Vivo: Spezialisiert auf naturbasierte Lösungen und Gemeinschaftsprojekte

– Climate, Community & Biodiversity Standards (CCB): Fokus auf Biodiversität und soziale Aspekte

Kritik am freiwilligen Markt: Der freiwillige CO2-Ausgleich steht auch in der Kritik. Hauptkritikpunkte sind mangelnde Zusätzlichkeit (Projekte, die auch ohne Zertifikate umgesetzt worden wären), Doppelzählungen und fragwürdige Berechnungsmethoden bei manchen Projekten. Daher ist die Wahl seriöser Anbieter und anerkannter Standards entscheidend.

Wie Kluthe CO2-Zertifikate nutzt: Nachhaltige Produkte und Klimaschutz

Kluthe nimmt Verantwortung für den Klimaschutz wahr und nutzt sowohl freiwillige Kompensation als auch die Entwicklung nachhaltiger Produkte zur Emissionsreduktion. Gleichzeitig setzt das Unternehmen nachhaltige Chemie ein, um die Emissionen von Kohlenstoffdioxid und anderen Treibhausgasen zu verringern. Einen entscheidenden Beitrag dazu leistet die Forschung und Entwicklung, in der über 80 Mitarbeiter an der Optimierung der betrieblichen Prozesse und an der Gestaltung innovativer Chemie-Produkte arbeiten. Den Überblick über ausgestoßene und kompensierte CO2-Emissionen gewinnt Kluthe durch die regelmäßig erstellte CO2-Bilanz. Darin berücksichtigt das Unternehmen die Kohlendioxid-Äquivalente aller relevanten Treibhausgase. Eingesparte Zertifikate reicht Kluthe an die Kunden weiter, die sich für umweltfreundliche Produkte entscheiden und weniger Emissionen freisetzen wollen.

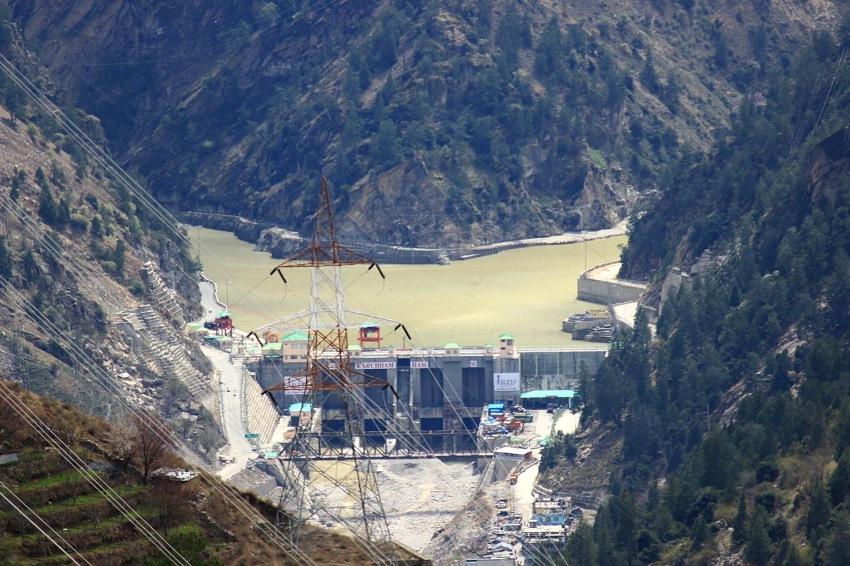

Beispiel Wasserkraftprojekt Karcham-Wangtoo

Ein derartiger Qualitätsstandard ist der Verified Carbon Standard, den Kluthe für sein Engagement im indischen Wasserkraftprojekt Karcham-Wangtoo am Fluss Sutlej nutzt. Das Projekt dient der Versorgung mit erneuerbarer Energie, unterstützt örtliche Unternehmen, die am Bau beteiligt sind, und schafft langfristige Arbeitsplätze. Kluthe erhält für die eingesparten Kohlendioxidmengen VCS-Zertifikate, mit denen eigene Freisetzungen ausgeglichen werden und am freiwilligen CO2-Zertifikathandel teilgenommen werden kann.

Beispiel nachhaltige Produkte mit CO2-Einsparung

Weitere Produkte im Rahmen des Zertifikathandels, mit denen die Kunden von Kluthe nachhaltige Chemie betreiben und Kohlendioxid einsparen können, zählen unter anderem die wassermischbaren Kühlschmierstoffe HAKUFORM SE und die nicht wassermischbaren Kühlschmierstoffe HAKUFORM-S. Die bei diesen Stoffen erzielten Kohlendioxideinsparungen beruhen auf dem Einsatz von umweltfreundlichen Basisölen, die aus gebrauchtem Öl gewonnen werden. Dadurch verringern sich nicht nur die Treibhausgasemissionen deutlich. Ein zusätzlicher Effekt ist die Erhöhung der Ressourceneffizienz. Die Chemie-Produkte erbringen Höchstleistungen bei der Zerspanung, tragen zur Verlängerung der Werkzeugstandzeiten bei und verbessern die Arbeitssicherheit.

Die Berechnung der genauen Einsparmengen erfolgt auf der Grundlage von Erhebungen des NSF und IFEU-Instituts nach ISO 14067:2018. Daraufhin stellt Kluthe für seine Kunden Zertifikate aus, die in der Treibhausgasbilanz der Kunden angerechnet werden können. Eine weitere Einsparmöglichkeit von Kohlendioxid bietet die Niedrigtemperatur-Zinkphosphatierung DECORRDAL LT. Da dieses Produkt bei niedrigen Temperaturen wirkt, ergibt sich die Einsparung aus dem geringeren Energieverbrauch zum Aufheizen und Warmhalten der Bäder.

Häufig gestellte Fragen zum CO2-Zertifikathandel

Was ist ein CO2-Zertifikat einfach erklärt?

Ein CO2-Zertifikat ist eine handelbare Berechtigung zum Ausstoß von einer Tonne CO2-Äquivalent. Unternehmen müssen für ihre Emissionen entsprechend viele Zertifikate besitzen und können diese kaufen oder verkaufen.

Wie funktioniert der Handel mit CO2-Zertifikaten?

Die Politik legt eine Obergrenze für Gesamtemissionen fest (Cap) und gibt Zertifikate aus. Unternehmen können diese Zertifikate an Börsen oder bilateral handeln (Trade). Wer Emissionen reduziert, kann überschüssige Zertifikate verkaufen; wer mehr emittiert, muss zusätzliche kaufen.

Was kostet ein CO2-Zertifikat aktuell?

Der Preis schwankt je nach Angebot und Nachfrage. Im EU-ETS lag der Preis 2023 bei etwa 80-90 Euro pro Tonne CO2. Im deutschen nEHS gibt es bis 2026 Festpreise, die schrittweise von 25 Euro (2021) auf 55-65 Euro (2026) steigen.

Wer muss CO2-Zertifikate kaufen?

Im EU-ETS sind energieintensive Industrien (Stahl, Zement, Chemie, Energieerzeugung) und der Luftverkehr betroffen. Im deutschen nEHS müssen Inverkehrbringer fossiler Brennstoffe (Benzin, Diesel, Heizöl, Erdgas) Zertifikate erwerben.

Kann man als Privatperson CO2-Zertifikate kaufen?

Ja, über den freiwilligen Kompensationsmarkt können Privatpersonen und Unternehmen Zertifikate aus Klimaschutzprojekten kaufen, um eigene Emissionen auszugleichen. Diese unterscheiden sich von den regulierten Zertifikaten des EU-ETS.

Kluthe Magazin

Kluthe Magazin