Cradle to Cradle (C2C) ist mehr als ein Recycling-Konzept – es ist eine Revolution der Kreislaufwirtschaft. Statt Produkte am Ende ihrer Lebensdauer zu entsorgen, werden sie so gestaltet, dass alle Materialien endlos wiederverwendbar sind. Erfahren Sie, wie das C2C-Prinzip funktioniert, welche Vorteile es bietet und welche Unternehmen es bereits erfolgreich umsetzen.

Cradle to Cradle einfach erklärt: Von der Wiege zur Wiege

Das C2C-Prinzip ist keine ganz neue Erfindung. Das auf Ökoeffektivität basierende Wirtschaftskonzept wurde bereits gegen Ende der 1990er Jahre vom deutschen Chemiker Michael Braungart und dem US-amerikanischen Architekten William McDonough entwickelt. Ins Deutsche übersetzt bedeutet Cradle-to-Cradle “von der Wiege zur Wiege”. Damit bildet es einen Kontrapunkt zur bekannten Phrase “von der Wiege bis zur Bahre”, sprich “Cradle-to-Grave”.

Die Kreislaufwirtschaft folgt einem Konzept, das sich hinsichtlich seiner Ökoeffektivität deutlich von der klassischen linearen Wirtschaft unterscheidet. Im Gegensatz zu dieser berücksichtigt es nicht nur den Abschnitt von der Produktion bis hin zum Verbraucher, sondern reicht darüber hinaus. Nach dem C2C-Ansatz sind Herstellungsprozesse Kreisläufe, in denen nichts verloren geht. Stattdessen sollen sämtliche Materialien ohne Qualitätsverlust wiederverwendbar sein. Dadurch gibt es keine Abfälle, die entsorgt werden müssen.

Cradle to Cradle Prinzip: So funktioniert die Kreislaufwirtschaft

Derzeit laufen Produktionsprozesse zumeist nach dem Take-make-waste-Prinzip. Unternehmen holen sich die Rohstoffe aus der Natur und erzeugen daraus Produkte, die nach Gebrauch auf der Mülldeponie landen. Meist enthalten die Abfälle nicht abbaubare Materialien und sogar Schadstoffe, die eine Gefahr für Mensch und Umwelt darstellen. Aktuelle Recycling-Modelle reichen Braungart und McDonough nicht aus, da die Rohstoffe durch die Wiederverwertung oft an Qualität verlieren und sich irgendwann doch noch im Müll wiederfinden.

Das von den beiden angedachte C2C-Design-Konzept empfiehlt eine viel radikalere, ganzheitliche Herangehensweise. Cradle-to-Cradle-Produkte sind so ausgelegt, dass alle Rohstoffe und Materialien in potenziell endlosen Kreisläufen zirkulieren, ohne jemals Abfallstoffe zu bilden. Derartige Zyklen haben sich in der Natur seit Jahrmillionen bewährt. Ein Baum beispielsweise ist nicht emissionsfrei. Jedoch ist der von ihm produzierte Sauerstoff nicht schädlich für andere Lebewesen, sondern eine wichtige Voraussetzung für ihre Existenz. Sein herabfallendes Laub ist ebenfalls kein Abfall. Es dient als Nährstoffquelle für Tiere und Pflanzen.

Dieses Prinzip greift das Cradle-to-Cradle-Design auf. C2C-Produkte sollen in geschlossenen Stoffkreisläufen funktionieren, sodass es keine Abfälle im Sinne von “nicht mehr Brauchbarem” gibt, sondern nur noch nützliche Rohstoffe.

Unterschied zwischen Cradle to Cradle und klassischem Recycling

Der fundamentale Unterschied zwischen C2C und herkömmlichem Recycling liegt in der Qualität der Materialien nach der Wiederverwendung. Beim klassischen Recycling – auch Downcycling genannt – verlieren Materialien bei jedem Recycling-Durchgang an Qualität. Plastikflaschen werden zu minderwertigen Kunststoffprodukten, Papier wird dünner und brüchiger. Am Ende dieser Recycling-Kette steht dennoch die Müllverbrennung oder Deponie.

Das C2C-Konzept hingegen setzt auf Upcycling: Materialien behalten ihre ursprüngliche Qualität oder werden sogar aufgewertet. Dies wird durch intelligentes Produktdesign erreicht, bei dem bereits in der Entwicklungsphase festgelegt wird, welche Materialien verwendet werden und wie diese später sortenrein getrennt werden können. C2C zertifizierte Produkte müssen diese Anforderungen nachweislich erfüllen.

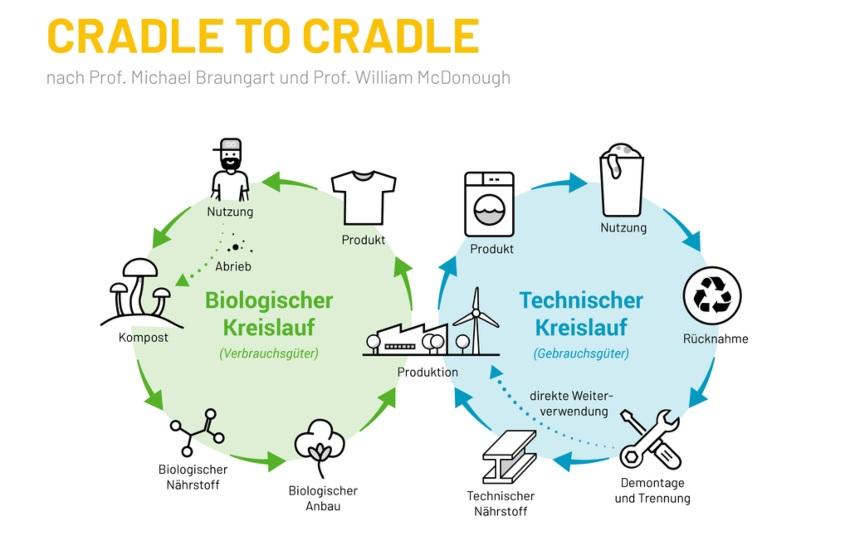

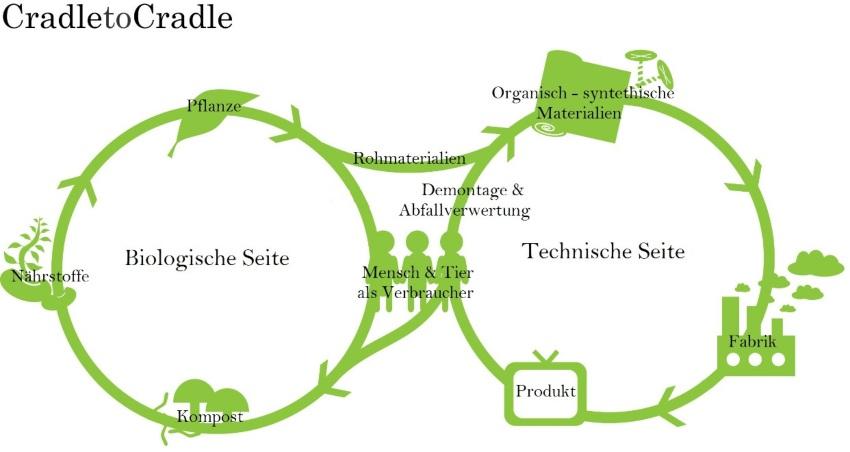

Die zwei Kreisläufe: Biosphäre und Technosphäre

Nicht alles kann auf natürliche Weise verrotten. Deshalb gibt es nicht nur einen C2C-Kreislauf, sondern zwei:

- die Biosphäre (biologischer Kreislauf für Verbrauchsprodukte) und

- die Technosphäre (technischer Kreislauf für Gebrauchsprodukte)

Die Biosphäre besteht aus Verbrauchsgütern, die sich zu Produkten zusammensetzen lassen. Nach Ende ihrer Nutzungszeit sind ihre Bestandteile biologisch abbaubar. Aus ihnen werden Nährstoffe, die beispielsweise Pflanzen als Nahrung dienen. So helfen sie bei der Erschaffung neuer biologischer Stoffe, die wieder geerntet und zu neuen Produkten verarbeitet werden können. Dieser Kreislauf ist unbegrenzt und erzeugt keinen Abfall. Sämtliche zirkulierenden Stoffe können nach Gebrauchsende weiterhin nützlich sein.

Metalle, Kunststoffe und andere nicht verrottbare technische Rohstoffe werden in einer zweiten Kreislaufwirtschaft bewegt, der Technosphäre. Bestandteile von Gebrauchsprodukten können in diesem Kreislauf endlos zirkulieren, sofern sie sortenrein demontierbar beziehungsweise trennbar sind. Nur so sind ein Recycling und eine Wiederverwendung bei gleichbleibender Qualität gewährleistet. Somit wird bereits bei der Entwicklung und Herstellung eines Produktes bestimmt, ob es kreislauffähig ist oder nicht.

Die C2C-Designprinzipien im Detail

- Produkte werden ressourcenschonend aus Recycling-Materialien und mit erneuerbaren Energien erzeugt.

- Verbrauchsgüter wie Reinigungsmittel dürfen keine Schadstoffe enthalten und müssen biologisch abbaubar sein.

- Gebrauchsgüter wie elektronische Geräte und Verpackungen sollen in ihre Komponenten zerlegbar, verlustfrei wiederaufbereitbar und für neue Produktionsprozesse einsetzbar sein.

- Alle verwendeten Materialien müssen für Mensch und Umwelt unbedenklich sein.

- Die Produktion erfolgt mit erneuerbaren Energien oder energiepositiv.

- Wasser wird als wertvolle Ressource behandelt und sauber zurückgeführt.

Das heißt: C2C-Produkte vergrößern nach ihrer Nutzung nicht die Müllberge, sondern bilden die Basis für etwas Neues – so, wie es die Natur vormacht.

Vorteile von Cradle to Cradle

Das C2C-Konzept bietet zahlreiche Vorteile für Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft:

Ökologische Vorteile: Der wichtigste Vorteil ist die drastische Reduktion von Abfällen. In einem perfekt umgesetzten C2C-System gibt es keinen Müll mehr, sondern nur noch Nährstoffe für biologische oder technische Kreisläufe. Dies reduziert die Belastung von Deponien und Verbrennungsanlagen erheblich. Gleichzeitig werden natürliche Ressourcen geschont, da weniger Rohstoffe aus der Natur entnommen werden müssen. Die Verwendung erneuerbarer Energien in der Produktion verringert zudem den CO2-Ausstoß und trägt zum Klimaschutz bei.

Wirtschaftliche Vorteile: Unternehmen, die auf C2C setzen, sichern sich langfristig den Zugang zu Rohstoffen. In Zeiten knapper werdender Ressourcen ist dies ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Die Kreislaufwirtschaft schafft neue Geschäftsmodelle wie Product-as-a-Service, bei denen Produkte nicht verkauft, sondern vermietet werden. Nach der Nutzung kehren sie zum Hersteller zurück und werden vollständig wiederverwertet. Dies schafft stabile Lieferketten und macht Unternehmen unabhängiger von Rohstoffpreisschwankungen.

Gesundheitliche Vorteile: C2C zertifizierte Produkte dürfen keine gesundheitsschädlichen Stoffe enthalten. Dies schützt sowohl die Verbraucher als auch die Arbeiter in der Produktion. Besonders bei Textilien, Reinigungsmitteln und Baumaterialien spielt dieser Aspekt eine wichtige Rolle.

Innovationspotenzial: Die Umstellung auf C2C-Design fördert Innovation. Unternehmen müssen ihre Produkte neu denken und entwickeln dabei oft bessere, langlebigere und funktionalere Lösungen. Dies kann zu technologischen Durchbrüchen führen und die Wettbewerbsfähigkeit steigern.

Herausforderungen bei der C2C-Umsetzung

Trotz aller Vorteile steht die breite Umsetzung von Cradle to Cradle vor mehreren Herausforderungen:

Höhere Entwicklungskosten: Die Entwicklung C2C-konformer Produkte erfordert intensive Forschung und Entwicklung. Materialien müssen auf ihre Umweltverträglichkeit geprüft werden, Produktionsprozesse müssen umgestellt werden. Diese Investitionen sind zunächst kostenintensiv, auch wenn sie sich langfristig amortisieren. Besonders kleine und mittlere Unternehmen scheuen oft diese Anfangsinvestitionen.

Komplexe Lieferketten: Für eine erfolgreiche C2C-Umsetzung müssen alle Partner in der Lieferkette mitziehen. Dies bedeutet, dass Zulieferer ebenfalls C2C-konforme Materialien verwenden müssen. Die Koordination und Überwachung solch komplexer Lieferketten ist anspruchsvoll und erfordert neue Formen der Zusammenarbeit.

Fehlende Infrastruktur: Für technische Kreisläufe braucht es Systeme zur Rücknahme, Demontage und Wiederverwertung von Produkten. Diese Infrastruktur ist in vielen Bereichen noch nicht ausreichend vorhanden. Investitionen in Recycling-Technologien und Logistiksysteme sind notwendig.

Regulatorische Hürden: Bestehende Gesetze und Normen sind oft auf die lineare Wirtschaft ausgerichtet. Neue Produktdesigns und Geschäftsmodelle passen nicht immer in diese Rahmen. Hier braucht es Anpassungen in der Gesetzgebung und bei Standards.

Verbraucherakzeptanz: Neue Geschäftsmodelle wie Product-as-a-Service erfordern ein Umdenken bei Verbrauchern. Nicht jeder ist bereit, Produkte zu mieten statt zu kaufen oder sie nach Gebrauch zurückzugeben.

Trotz dieser Herausforderungen zeigen erfolgreiche C2C-Beispiele, dass die Umsetzung möglich ist und sich sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich lohnt.

Cradle to Cradle Beispiele aus der Praxis

Bis diese Kreislaufwirtschaft in Deutschland zum Produktionsstandard wird, dürfte noch etwas Zeit ins Land gehen. Es gibt jedoch Unternehmen, die schon jetzt zumindest einige ihrer Produkte nach C2C-Prinzipien herstellen. Dazu gehören auch die Chemischen Werke Kluthe GmbH und ihr Tochterunternehmen REMATEC, bei denen eine Kreislaufwirtschaft im Sinne des C2C-Gedanken bereits in folgenden Bereichen funktioniert:

Lösemittelrückgewinnung mit dem Resolve-T-Verfahren(R)

Das Resolve-T-Verfahren(R) verbindet die Destillation stark mit Feststoffen belasteter Lösemittel mit einer darauffolgenden Trocknung der verbleibenden Feststoffe. Hierdurch lassen sich organische Lösungsmittel vollständig zurückgewinnen, ohne dass Crack-Produkte entstehen. Auf diesem Wege wird eine Qualitätsminderung der gewonnenen Destillate durch Farb- oder Geruchsveränderungen verhindert. Entwickelt wurde die Technologie zur Aufbereitung von lösemittelhaltigen Schlämmen, die zum Beispiel beim Lackieren anfallen.

Aufbereitung von Wertstoffen aus Altfarben, Altlacken und Lackkoagulaten mit dem Isodry-Verfahren(R)

Das Isodry-Verfahren(R) dient der Aufbereitung von Altlacken, Altfarben und Lackkoagulaten, die sowohl Lösemittel als auch Wasser beinhalten. Der erste Verfahrensschritt umfasst die Konditionierung der Stoffgemische durch das Hinzufügen hydrophiler Zuschlagstoffe. Anschließend werden die flüchtigen Komponenten in Form von Wasser und Lösemitteln abdestilliert. Statt zur Entsorgung gelangen alle drei Fraktionen (Wasser, Lösungsmittel, Trockengut) zurück in den Wirtschaftskreislauf.

Rückgewinnung von Rohstoffen aus Hydrospülern mit dem Hydrosolve-Verfahren(R)

Das Hydrosolve-Verfahren(R) wird zur Aufbereitung der beim Lackieren mit wasserbasierenden Systemen verwendeten Wasserlack-Spülflüssigkeiten eingesetzt. Zunächst werden die in den Hydrospülern enthaltenen Lackpartikel mithilfe von Spezialchemikalien von den flüssigen Bestandteilen getrennt. Danach werden sie im Isodry-Verfahren(R) weiterverarbeitet. Das wiedergewonnene Wasser-Lösungsmittel-Gemisch dient als Rohstoff für Produkte zur Oberflächenbehandlung.

Darüber hinaus ist es den Kluthe Werken gelungen, den Abfallstoff “Waste Oil” als Rohstoffquelle für die Kühlschmierstoffe der Hakuform-S-Reihe zu nutzen, die “klassischen” Kühlschmierstoffen durchaus ebenbürtig sind.

Häufig gestellte Fragen zu Cradle to Cradle

Was ist der Hauptunterschied zwischen Cradle to Cradle und klassischem Recycling?

Beim klassischen Recycling (Downcycling) verlieren Materialien oft an Qualität. C2C setzt auf sortenreine, endlos wiederverwendbare Materialien ohne Qualitätsverlust – die Materialien bleiben hochwertig oder werden sogar aufgewertet.

Welche Produkte können C2C zertifiziert werden?

Grundsätzlich alle Produktkategorien – von Textilien über Reinigungsmittel und Baumaterialien bis zu Elektronik und Verpackungen. Entscheidend ist, dass sie die C2C-Designkriterien erfüllen.

Ist Cradle to Cradle teurer als konventionelle Produktion?

Die Entwicklung ist zunächst kostenintensiver, langfristig sinken jedoch Rohstoffkosten durch Kreislaufführung und Entsorgungsgebühren entfallen komplett. Viele Unternehmen berichten von wirtschaftlichen Vorteilen nach der Umstellung.

Wie kann mein Unternehmen auf C2C umstellen?

Der Einstieg beginnt mit einer Materialanalyse und Produktbewertung. Eine schrittweise Umstellung einzelner Produktlinien ist möglich. Zertifizierungsstellen wie das Cradle to Cradle Products Innovation Institute bieten Unterstützung und Beratung.

Weiterführende Artikel zum Thema und Studien finden sich zum Beipsiel bei ScienceDirect im Journal of Cleaner Production oder in Cradle to Cradle and LCA.

Kluthe Magazin

Kluthe Magazin