Angesichts steigender Herausforderungen für den Klimaschutz gewinnen Technologien zur Senkung von Treibhausgasemissionen immer mehr an Bedeutung. Nachhaltigkeit wird bei der Chemie von Kluthe großgeschrieben. Der Umgang mit dem vom Menschen freigesetzten Kohlenstoffdioxid (CO2) spielt nicht nur bei unserer Oberflächentechnik eine zentrale Rolle. Um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen und sich eine Chance auf eine Begrenzung der Erderwärmung zu bewahren, bedarf es innovativer Lösungen, die weit über bisherige Konzepte hinausgehen. Eine aussichtsreiche Strategie zur CO2-Reduktion ist die CO2-Abscheidung, bei der die Treibhausgase direkt an ihrem Entstehungsort eingefangen werden. Die Weiterbehandlung des abgeschiedenen CO₂ erfolgt über zwei verschiedene Ansätze: Carbon Capture and Storage (CCS) und Carbon Capture and Utilization (CCU).

CCS und CCU im Überblick: Wie funktionieren die Verfahren und welche Vor- und Nachteile haben sie

Sowohl Carbon Capture Utilization als auch Carbon Capture Storage zielen darauf ab, Treibhausgase zu reduzieren und damit den Klimaschutz zu verbessern. Sie verfolgen jedoch unterschiedliche Strategien.

CO2-Speicherung mittels CCS-Technologie

Beim Carbon Capture and Storage geht es darum, CO2 dauerhaft aus dem Kreislauf zu entfernen. Nach der Abscheidung wird das Kohlenstoffdioxid komprimiert und über Pipelines, Lkw oder Schiffe zu einem Speicherort gebracht. Dieser befindet sich tief unter der Erde, beispielsweise in Salzwasseraquiferen oder in ausgebeuteten Gas- oder Ölfeldern. Besonders geeignet ist die CO2-Speicherung für Industrien, in denen eine Dekarbonisierung schwer zu realisieren ist. Dazu gehören unter anderem die Zement- und die Stahlproduktion.

Der Vorteil des Carbon-Capture-and-Storage-Verfahrens liegt darin, dass erhebliche Mengen CO2 langfristig gebunden werden können. Zu den größten Herausforderungen zählen der große Kostenaufwand und der hohe Energiebedarf. Außerdem ist die Akzeptanz in der Bevölkerung gering. Hauptgrund hierfür sind Sicherheitsbedenken, insbesondere in Bezug auf potenzielle Beeinträchtigungen der Trinkwasserreserven.

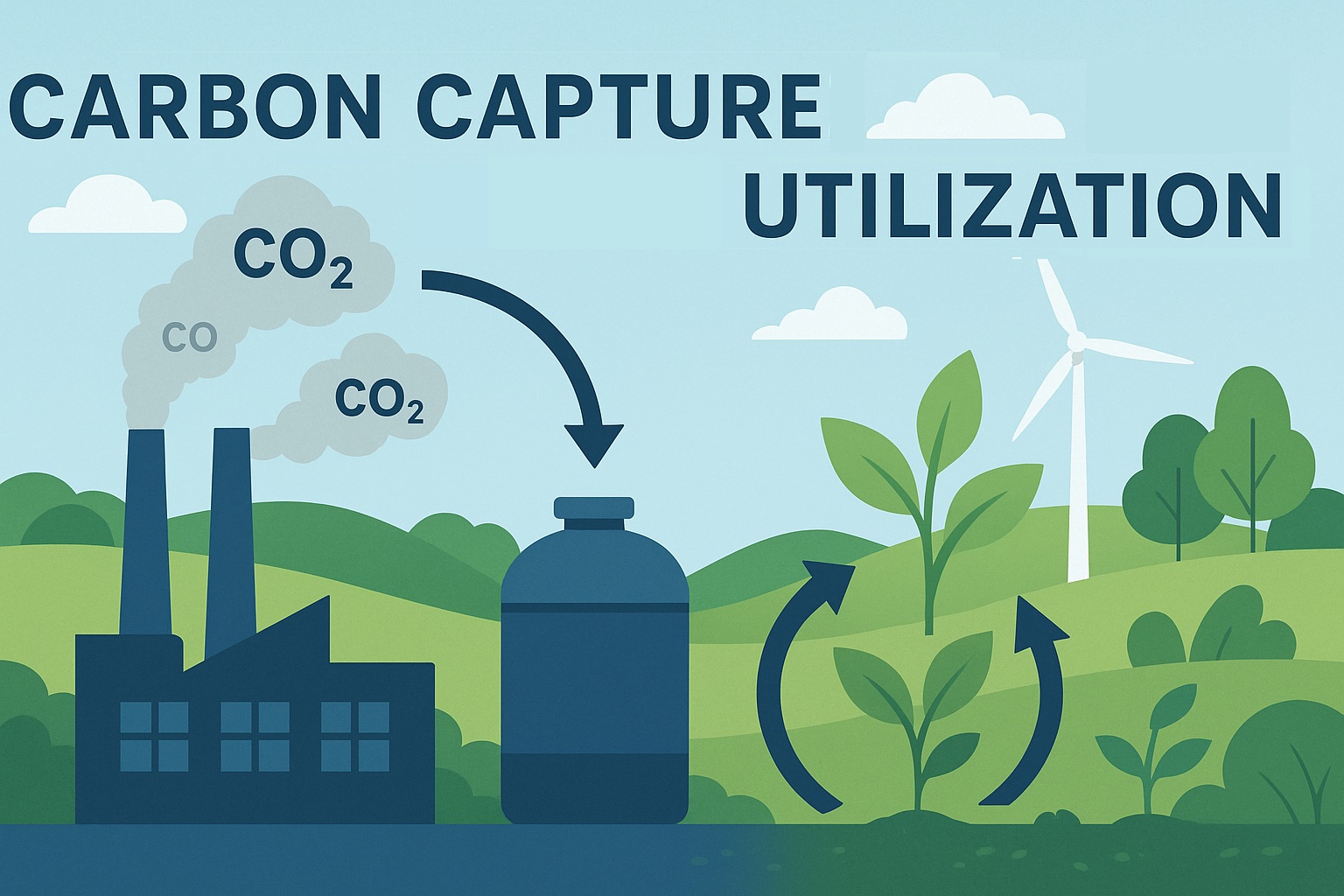

CO2-Verwertung mittels Carbon Capture Utilization

Beim CCU-Verfahren wird CO2 nicht gespeichert, sondern als Sekundärrohstoff genutzt, etwa für synthetische Kraftstoffe, Baumaterialien, Kunststoffe und sogar Lebensmittelzusätze. Zu den bekanntesten Beispielen zählen:

- CO2-basierter Beton (bindet das Gas dauerhaft)

- synthetisches Kerosin für die Luftfahrt

- Einsatz in Gewächshäusern zur Verbesserung des Pflanzenwachstums

Durch die wirtschaftliche Nutzung des bei der Kohlenstoffabscheidung gewonnenen CO₂ können die Kosten im CCU-Verfahren niedriger ausfallen als bei der CO₂-Speicherung. Zudem lassen sich fossile Rohstoffe einsparen. Die CO₂-Verwertung fördert darüber hinaus die Kreislaufwirtschaft und damit verbundene Innovationen. Allerdings wird das CO₂ im Gegensatz zur CCS-Technologie nicht dauerhaft gebunden, sondern zu einem späteren Zeitpunkt wieder freigesetzt. Eine tatsächliche Emissionsminderung lässt sich daher nur durch sehr langlebige Produkte erreichen. Hinzu kommt, dass das CCU-Verfahren bislang nur begrenzt skalierbar ist.

Wie sicher ist die Kohlendioxidspeicherung zur CO2-Reduktion?

Die CCS-Technologie wird heute als sicher eingestuft. In vielen Ländern, etwa in Norwegen, wird sie bereits zur Emissionsminderung eingesetzt. Trotz positiver Bewertungen durch Expertengremien ist CCS in Deutschland bislang nicht kommerziell etabliert. Obwohl Kohlenstoffdioxid weder brennbar noch explosiv ist, unterliegt diese Klimatechnologie strengen Sicherheitsstandards – sowohl beim Transport als auch bei der Lagerung im geologischen Untergrund. Inzwischen liegen umfangreiche Erfahrungen mit der Beförderung und unterirdischen Speicherung von Gasen vor – auch mit CO₂. Auf diesem Wissen lässt sich aufbauen.

Neben der grundsätzlichen Sicherheit von CCS für Mensch und Umwelt stellt sich die Frage, ob tatsächlich keine CO₂-Emissionen mehr in die Atmosphäre gelangen. Mit diesem Aspekt befasste sich die Bundesregierung gemeinsam mit Fachinstitutionen wie der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) und dem Umweltbundesamt (UBA) im Evaluierungsbericht zum Kohlendioxid-Speicherungsgesetz (KSpG) von 2022. Das Ergebnis: Carbon Capture and Storage gilt als ausgereift und erfüllt alle Anforderungen für den kommerziellen Einsatz. Unternehmen dürfen sich jedoch nicht allein auf die Technologie verlassen, sondern müssen den Nachweis einer dauerhaft sicheren CO₂-Speicherung erbringen.

Carbon-Capture-Technologie als Voraussetzung für Erreichung der Klimaziele

Carbon-Capture-Verfahren als Folgestufe zur CO2-Abscheidung wurden im Zuge einer Auswertung von Klimaneutralitätsstudien für den aktuellen KSpG-Evaluationsbericht untersucht. Die meisten der analysierten Studien kamen zu dem Schluss, dass in Deutschland spätestens ab 2030 relevante Mengen von Kohlenstoffdioxid durch Abscheidung abgetrennt und durch Einlagerung oder Weiterverarbeitung neutralisiert werden müssen, um die Klimaziele zu erreichen.

Der Einsatz der Carbon-Capture-Technologie ist ein wichtiges Element des Instrumenten- und Technologiemixes zur umfassenden Dekarbonisierung der Industrie. Insbesondere dort, wo ein vollständiger Verzicht auf fossile Energieträger (noch) nicht möglich ist, kann die Kohlenstoffabscheidung mit anschließender Lagerung oder Verwertung dazu beitragen, den CO2-Anteil in der Atmosphäre zu senken.

CCS im Clean Development Mechanism: Chancen und Herausforderungen für nachhaltige Entwicklung

Die Einbindung von Carbon Capture and Storage in den Clean Development Mechanism (CDM) des Kyoto-Protokolls war ein bedeutender Schritt in der internationalen Klimapolitik. Durch die Integration von CCS konnte CO₂ in großen Mengen aus industriellen Prozessen und Kraftwerken abgeschieden, abtransportiert und dauerhaft tief unter der Erde gespeichert werden. Diese Klimatechnologie ermöglichte es wirtschaftlich weniger entwickelten Ländern, Treibhausgasemissionen deutlich zu senken, ohne sofort in kostenintensive emissionsfreie Produktionsverfahren investieren zu müssen. Der CDM wurde inzwischen durch neue Kooperationsmechanismen des Pariser Klimaabkommens (Artikel 6) ersetzt.

Im Jahr 2011 wurde Carbon Capture and Storage (CCS) im Rahmen des CDM als förderfähige Technologie anerkannt. Entsprechende Projekte müssen jedoch strenge technische und sicherheitsbezogene Anforderungen erfüllen – darunter der Nachweis einer dauerhaften CO₂-Speicherung, die Minimierung von Risiken wie Leckagen oder Grundwasserverunreinigungen sowie ein lückenloses Monitoring.

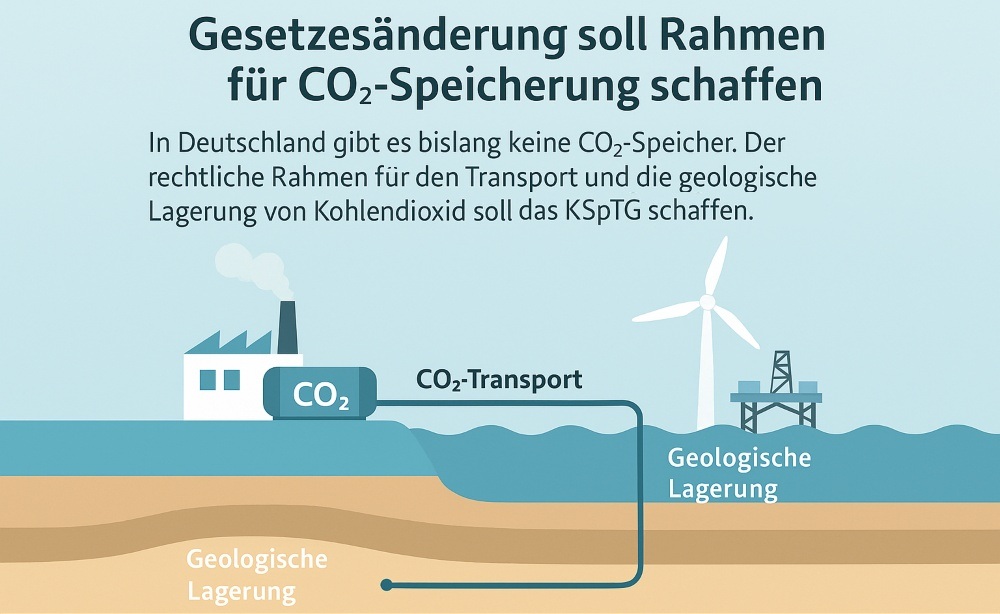

Gesetzesänderung soll Rahmen für CO2-Speicherung schaffen

In Deutschland gibt es bislang keine CO2-Speicher und es besteht auch keine Möglichkeit, diese zu beantragen oder zu bewilligen. Das Kohlendioxid-Speicherungsgesetz erlaubt lediglich den Speicherbau zu Testzwecken. Diese Lager sind jedoch derzeit aufgrund einer abgelaufenen Frist nicht genehmigungsfähig.

Der Export von CO₂ ins Ausland ist derzeit durch das sogenannte London-Protokoll untersagt. Eine entsprechende Änderung wurde zwar bereits 2009 beschlossen, ist jedoch bislang nicht in Kraft getreten, da sie noch nicht vollständig ratifiziert wurde. Um dennoch CO₂-Ausfuhren – etwa nach Norwegen – zu ermöglichen, nutzt Deutschland die Möglichkeit der vorläufigen Anwendung. Dieses Vorgehen ist zulässig, sofern auch das jeweilige Empfängerland die Protokolländerung vorläufig anwendet.

Den rechtlichen Rahmen für den Transport und die geologische Lagerung von Kohlenstoffdioxid innerhalb der deutschen Grenzen soll eine Änderung des KSpG schaffen. Dieses soll unter dem neuen Namen Kohlendioxid-Speicherungs- und -Transportgesetz (KSpTG) die dauerhafte Speicherung von Kohlenstoffdioxid in den unterirdischen Gesteinsschichten des Festlandsockels und der ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) für kommerzielle Zwecke im industriellen Maßstab zulassen. Die Onshore-Speicherung wird weiterhin nur mit Zustimmung der Länder möglich sein (Opt-in-Klausel).

Carbon Capture Technologie nicht unumstritten

Sowohl Carbon Capture and Storage als auch Carbon Capture and Utilization werden zum Teil kontrovers diskutiert. Bei Letzterer liegen die Kritikpunkte vor allem darin, dass entsprechende Verfahren das CO2 größtenteils nur temporär binden und die Nutzung in vielen Fällen wirtschaftlich und/oder technisch noch nicht ausgereift ist. Zudem hängt die Klimabilanz in hohem Maße von der Lebensdauer der Produkte ab. CCU wird allenfalls als ergänzende Technologie angesehen, nicht als umfängliche Lösung.

Noch kritischer hinterfragt wird die CCS-Technologie. Bei der unterirdischen Verpressung von Kohlenstoffdioxid besteht das Risiko, dass es durch undichte Stellen oder geologische Störungen entweicht und in Grundwasserzonen gelangt. Obendrein verändert die Lagerung von CO2 im tiefen Untergrund die physikalischen und chemischen Bedingungen im Speicherhorizont und im Deckgebirge. Auch das kann sich auf Grundwasservorkommen auswirken.

______________________________________________________________________________________________

Quellenangaben:

Das Aufsuchen der angegebenen Links erfolgt auf eigene Gefahr.

https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-cc-275.html Video: CO₂ im Meeresboden lagern, @ ARD Tagesschau

https://global-energy-solutions.org/wp-content/uploads/2025/04/2-%E2%80%93-250328statusquo_d_e.pdf

Kluthe Magazin

Kluthe Magazin